지난해 2월 정부가 기업가치 제고(밸류업) 프로그램을 발표한 지 1년이 지난 가운데 코스피지수가 돌고 돌아 원점으로 돌아왔다. 밸류업 출범 계기가 된 주가순자산비율(PBR)은 오히려 후퇴했을 뿐 아니라 대다수 상장사가 아직까지 공시에 참여하지 않아 아쉬운 1년 성적표를 받게 됐다.

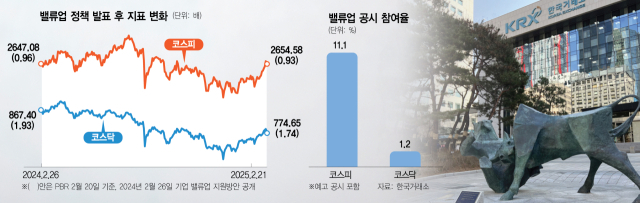

21일 한국거래소에 따르면 이날 코스피지수는 2654.58로 기업 밸류업 지원 방안을 발표한 지난해 2월 26일(2647.08) 대비 0.28% 상승하면서 사실상 제자리걸음을 했다. 지난해 7월 일시적으로 2890 선을 넘었으나 하반기 들어 주가가 지속적으로 하락했고 비상계엄 직후 2360까지 후퇴한 뒤 올 들어 간신히 원점을 회복했다. 같은 기간 코스닥지수는 867.40에서 774.65로 10.69% 하락했다.

코리아 디스카운트의 근거로 활용되면서 밸류업 정책의 출발점이 된 코스피의 PBR(20일 기준)은 0.96배에서 0.93배로 뒷걸음질을 쳤다. 코스닥 PBR도 1.93배에서 1.74배로 하락했다. 이마저도 올 들어 회복한 수치다. PBR이 1배보다 낮으면 시장가치가 회사가 보유한 자산을 모두 매각한 청산가치보다 낮다는 의미로, 저평가됐다고 볼 수 있다. 일본 도쿄거래소가 PBR 1배 미만인 기업을 대상으로 ‘자본비용’과 ‘주가’를 의식한 경영 실현 방안을 요구한 뒤 주가가 오르자 한국 정부도 이를 벤치마킹해 밸류업 정책을 내놓았지만 별다른 효과가 없던 셈이다.

밸류업 정책이 아쉬운 결과를 낸 것은 지난해 8월 ‘블랙 먼데이’ 이후 외국인이 7개월 연속으로 한국 주식을 순매도하는 등 대외 여건 영향이 크다. 주력 산업 부진으로 상장사들의 수익성이 하락한 가운데 낮은 주주 환원, 기업 지배구조 개선 미흡, 기관투자가 참여 부족 등이 복합적으로 반영된 결과다.

자발적 참여를 강조한 밸류업 공시도 부진하다. 지난해 5월 말 밸류업 공시를 시작한 후 코스피 상장사 849개사 가운데 밸류업 공시(예고 포함)를 마친 기업이 11.07%(94개사), 코스닥은 1786개사 중 1.23%(22개사)에 불과하다. 지난해 12월 정부가 직접 밸류업 공시에 참여할 것이라고 예고한 삼성전자도 아직 깜깜무소식이다. 특히 코스닥은 예고 공시만 내놓은 기업 6곳을 제외하면 0.8%로 1%에도 못 미친다. 경영 여건이 좋지 않은 데다 중소·벤처기업 여건상 자본비용 등을 분석하고 주주 환원 정책을 공개할 여력이 충분치 않은 까닭이다.

반면 일본은 2023년 3월 상장사에 기업가치 저평가 요인을 분석해 개선 방안을 수립할 것을 요구한 지 9개월 만에 코스피에 해당하는 프라임 시장 상장사의 49%, 코스닥과 비교되는 스탠더드 시장 상장사의 19%가 참여했다. 해당 비율은 지난해 10월 기준 프라임 88%, 스탠더드는 47%까지 상승했다.

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥국지수 내 한국 비중도 2016년 16%에서 지난해 10월 9%까지 추락했다. 중국(25%)은 물론이고 인도(20%), 대만(19%)에도 크게 뒤처진다. 해당 비중이 10% 미만이면 의미 있는 시장으로 보지 않는다. 이남우 한국기업거버넌스포럼 회장은 “해외에서 한국 증시는 빠른 속도로 존재감 없는 변두리 시장으로 전락하고 있다”고 했다.

정치권도 발목을 잡고 있다. 이달 초 더불어민주당이 개인종합자산관리계좌(ISA) 비과세 한도 확대 등 금융투자 세제 혜택을 담은 조세특례제한법 개정안을 반대해 안건이 보류된 상태다. 정부는 주주 환원 확대 기업에 대한 법인세 세액공제, 배당소득 분리과세 등도 추진하고 있지만 야당이 ‘부자 감세’라며 반대하고 있어 쉽지 않다는 관측이 나온다.

정부는 지속적으로 투자설명회(IR) 등을 열고 밸류업 추진 의지를 강조하고 있다. 이날 김소영 금융위원회 부위원장은 JP모건이 주최한 코리아 콘퍼런스에 참석해 “지난해 2월 발표한 기업 밸류업 지원 방안을 흔들림 없이 추진하고 있다”며 “밸류업 우수 기업 표창과 인센티브 제공, 밸류업 세제 지원 방안 등도 일관되게 추진하겠다”고 말했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지> XC

!["빚투족이 돌아왔어요"…코스피는 2600 바짝 추격[마켓시그널]](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/15/2GOZ99354Q_1_s.jpg)

![[단독]SK스퀘어 덮친 행동주의 펀드, 단기차익 뒤 '후퇴'](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/17/2GP06TUL8L_9_s.jpg)

![부도까지 났던 이 건설사, 흑자전환에 주가도 방긋[마켓시그널]](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/15/2GOZ8C813W_1_s.jpeg)

![추경중독, 사라진 미래 먹거리 [여명]](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/20/2GP1L0B7CF_3_s.jpg)

![[밸류업 1년] 코스피 PBR 1배 미만 '제자리'…코스닥 1% 참여 그쳐](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/21/2GP22D8OA1_6_s.jpg)

![[단독] SK이노베이션 화학재편, SK지오센트릭 떼낸다](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/14/2GOYSXEP4T_1_s.jpeg)

![[단독] SK스퀘어 원스토어, 콘텐츠 자회사 매각…앱마켓·게임 집중](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/14/2GOYSJ914F_3_s.jpg)

![[바이오마켓 인사이드] 새판 짜는 4자 연합…머크식 지배구조 개선에 성패 달려](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/20/2GP1KR5Z8O_2_s.jpg)