여당의 두 차례 상법 개정으로 소수주주의 권한이 대폭 확대되면서 재계가 ‘경영권 리스크’에 본격 직면했다. 상법 개정안은 이사회 구성을 근본적으로 바꿀 수 있는 집중투표제와 감사위원회의 독립성을 대폭 키우는 ‘3%룰’을 골자로 하는데 모두 총수 일가 등 특수관계인의 영향력 감소로 이어질 여지가 크다. 국내 기업집단 다수는 계열사 지분과 자사주를 제외하면 총수 일가의 지분율이 한 자릿수대에 그쳐 행동주의 펀드나 소액주주의 입김이 강해질 것으로 전망된다. 특히 대규모 자본력을 등에 업은 해외 사모펀드(PEF)에는 기업 경영권을 둘러싼 ‘큰 장’이 펼쳐졌다는 분석이 나온다.

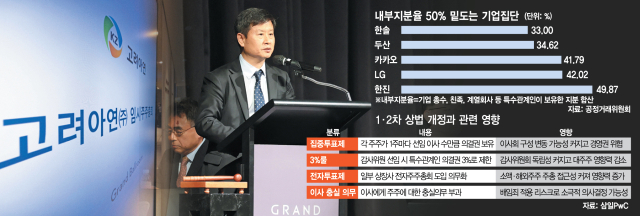

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 상법 개정은 기업 경영권을 둘러싼 분쟁의 주요 변수로 작용할 것으로 전망된다. 개정 상법은 △집중투표제 △3%룰 △전자투표제 △이사충실의무 확대를 골자로 한다. 이들 모두 특수관계인의 영향력을 제한하고 소수주주의 권리를 키우는 데 방점이 찍혀 있어 오너 일가의 경영권 방어는 취약해질 수밖에 없다. 특히 이 중 집중투표제는 1주당 선임 이사 수만큼의 의결권을 부여해 최대주주의 의사에 반하는 방향으로 이사회 구성을 바꿀 수 있는 제도다. 3%룰은 감사위원 선임 때 특수관계인 의결권을 3%로 제한하는 만큼 감사위원회를 통한 대주주 견제가 잦아질 수 있다.

고려아연 분쟁은 집중투표제 및 3%룰이 가진 힘을 가장 잘 보여주는 사례로 꼽힌다. 소수주주인 최윤범 고려아연 회장 측은 올 1월 임시주주총회에서 집중투표제 도입을 위한 정관 변경 안건을 상정했다. 당시 상법상 자산총액 2조 원 이상의 상장사가 정관 변경을 통해 집중투표제를 도입할 경우 해당 안건은 3%룰이 적용된다는 점을 노렸다. 이 규정에 따라 지분율 약 41%로 최대주주인 영풍·MBK파트너스 연합의 의결권은 속수무책으로 제한된 반면 지분이 3% 미만으로 나뉘어 있는 최씨 일가는 의결권을 모두 활용할 수 있게 돼 표 대결에서 우위를 점했다.

최근 조동혁 한솔케미칼 회장은 개인 채무 상환 목적으로 보유 주식 2.74%를 ㈜GS에 매각했는데, 시장에서는 3%룰을 회피하기 위한 선제적 움직임이라고 분석했다. 조 회장과 특수관계인의 지분율이 12.33%로 줄어 2대주주로 내려감에 따라 감사위원 선출 때 의결권을 행사할 수 있게 됐기 때문이다.

황용식 세종대 경영학과 교수는 “과거에는 단순히 우호 지분을 동원해 이사회 과반을 확보함으로써 경영권을 유지할 수 있었지만 앞으로는 이 부분이 쉬워보이지 않는다”며 “최대주주와 특수관계인의 의결권이 제한되면 회사 내 전반적인 영향력이 약화되고 소액주주와 기관투자가 등의 역할은 커질 것”이라고 말했다.

국내 기업 상당수는 내부지분율 과반을 확보하고도 경영권 분쟁을 겪고 있다. 고려아연은 공동 창업 가문 간 분쟁이 발생한 경우이고 한국앤컴퍼니 등은 친족 간 경영권 분쟁을 겪었다. 이외에도 한진칼 경영권 분쟁 등 주요 주주나 친족권 경영권 다툼이 벌어진 후 이들이 PEF 운용사 등의 우군을 확보해 지분 싸움을 벌인 경우도 다수 있다. 내부지분율은 총수 일가 지분율에 계열사 지분율, 자사주 비율 등을 합산한 개념이다.

그동안 이어져온 인수합병(M&A)과 상속, 유상증자 등에 따라 총수 일가 지분율이 낮아져 있어 주요 기업들의 경영권은 더욱 취약해질 것으로 전망된다. 국내 공시 대상 기업집단 92곳 중 총수가 있는 81개 집단의 총수 일가 지분율은 8.79%로 10%를 밑돈다. 계열사간 보유 지분까지 합산한 내부지분율은 평균 61.82%로 집계되지만 한솔(33.00%), 두산(34.62%), 현대해상화재보험(39.56%) 등은 내부지분율이 40%를 밑돌고 있다. 공정거래위원회 통계를 기준으로 총수가 있는 기업집단 중 내부지분율이 50%를 밑도는 기업은 8곳이다.

주요 주주의 지배력이 약화된 상황에서 상법이 개정돼 외국계 PEF들의 개입 여지가 커졌다는 지적도 나온다. 개정 상법에 따라 3% 이하로 지분을 나눠 경영권을 노리는 것이 유리한 상황에서 국내 PEF 운용사는 금융 당국의 눈치를 볼 수밖에 없지만 외국계 운용사는 사실상 ‘치외법권’에 있기 때문이다. 정우용 상장사협의회 정책부회장은 “대규모 상장사 204곳 중 104곳이 이번 상법 개정으로 경영권 불안정 위협에 처한 것으로 분석된다”며 “특히 외국인 지분율이 높은 기업들이 리스크에 직면해 있다”고 지적했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지> XC

![李, 대주주 양도세 상향 긍정 검토…'코스피 5000' 불 지필까 [이런국장 저런주식]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/09/2GXU1VB4FA_3_s.jpg)

!["135만호 주택 공급에 호재 터졌다"…건설株, 일제히 급등 [줍줍 리포트]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/08/2GXTLJVRTY_3_s.jpg)

![[단독] 휴젤 경영권 매각 시동…주관사 모건스탠리](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/07/2GXT54R59S_4_s.jpg)

![7.5층 넘었다…주식 초고수, '저평가' 삼전 매집 [주식 초고수는 지금]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/12/2GXVGAK5BF_3_s.png)

!["노란봉투법 수혜주?" 로보티즈 순매수 1위[주식 초고수는 지금]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/11/2GXUZYC5VS_3_s.png)

!["불닭볶음면 기다려!" 농심 케데헌 열풍타고 신고가 기록[이런국장 저런주식]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/11/2GXV09XZJY_5_s.png)

![코스피 45년 사상 최고치…이재명 정부 축포 이어갈까[마켓시그널]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/11/2GXUZCKYZD_4_s.jpg)

!["폐암 내성 억제 효과 크다"…유한양행, 프리마켓서 3% 강세 [줍줍 리포트]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/08/2GXTLUD0OQ_3_s.jpg)

!["'마스가' 뱃고동"…삼성중공업, 순매수 1위 [주식 초고수는 지금]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/08/2GXTMLEFWC_3_s.png)

![[단독]"여천NCC 대여금, 필요시 출자전환"](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/09/2GXU3KGWFY_3_s.jpg)

![[단독] 국민연금, NH아문디에서 2500억 원 이상 위탁 자금 뺀다](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/31/2GWU8SRM73_2_s.jpg)

![[단독]체질 개선 팔걷은 GS건설, 리밸런싱 속도](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/29/2GWTCPF0ZL_3_s.jpg)

![[단독] GS건설, 신사업 낙점했던 에너지머티리얼즈까지 매각](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/29/2GWTD2AWKZ_5_s.jpg)

![[단독] 코오롱인더, 3개월 만에 회사채 시장 노크](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/29/2GWTC3NCG5_4_s.png)